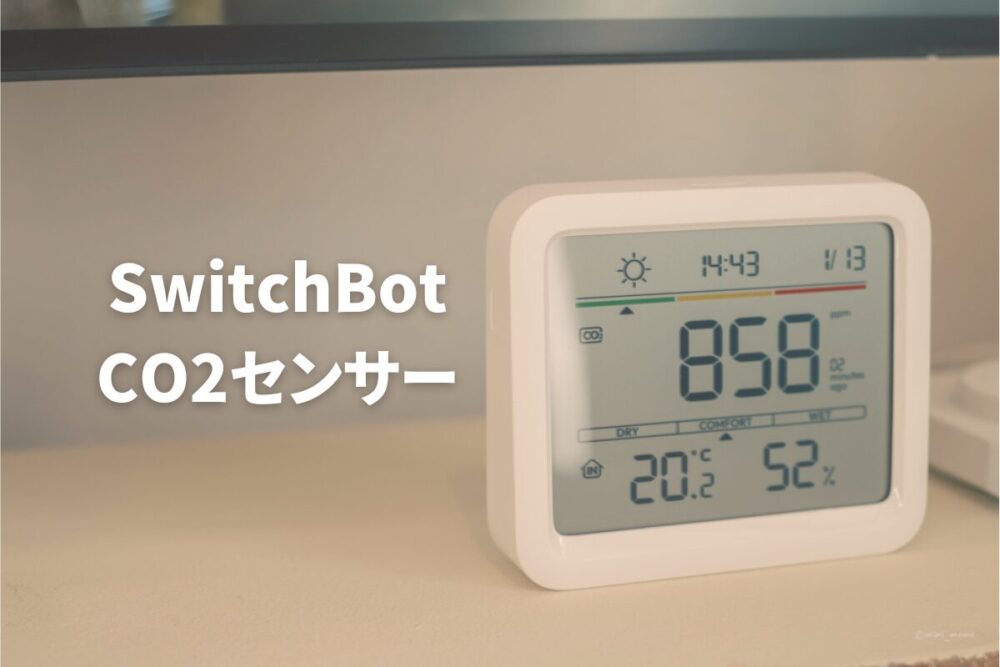

室内の二酸化炭素濃度を可視化してくれるという便利アイテムであるCO2センサー。在宅ワークが増えてきたあたりから注目されるようになってきて、僕も気になっているカテゴリの一つでした。

ただ、販売されているCO2センサーはデザイン性がそこまでよろしくなく、良いなってやつはかなり高い、そんなカテゴリだったのでどちらかいえば緊急性高くないしって何となく理由を付けて敬遠していたのが事実。

そんな中、我が家でも愛用中のスマートデバイスメーカーSwitchBotからついにCO2センサーが登場。価格も他社製品と比較してもかなりお手頃になっており、SwicthBot製品との連携も期待できそう。

そんなSwitchBotの”CO2センサー(温湿度計)”を導入してみて実際の使い勝手などをレビューしていこうと思いますので、僕と同じように気になっている方、ぜひ参考にしてみてください。

SwitchBot ”CO2センサー(温湿度計)” レビュー

SwitchBot社製のCO2センサーということで、SwitchBotデバイスとの連携に多いに期待したいところ。

一つの画面内に天気・日付・時間・温度・湿度まで多くの情報が詰められています。

製品仕様

| 製品名 | CO2センサー |

| サイズ | 92×79×25mm |

| 重量 | 154g |

| 電源 | 単3電池×2 もしくはUSB-Cケーブル |

| 電池寿命 | 約1年(目安) |

| CO2測定範囲 | 400〜999ppm |

| 温度測定範囲 | -20〜80℃ |

| 相対湿度測定範囲 | 0〜99% |

| 通信方式 | Bluetooth |

| 温度精度 | ±0.2℃ |

| 相対湿度精度 | ±2%RH |

| センサー | NDIR方式CO2センサー スイス製温湿度センサー |

| アラート機能 | 音声アラート 点滅アラート プッシュ通知 |

| データ保存 | 最大2年分無料 |

| 価格 | 7,980円(税込) |

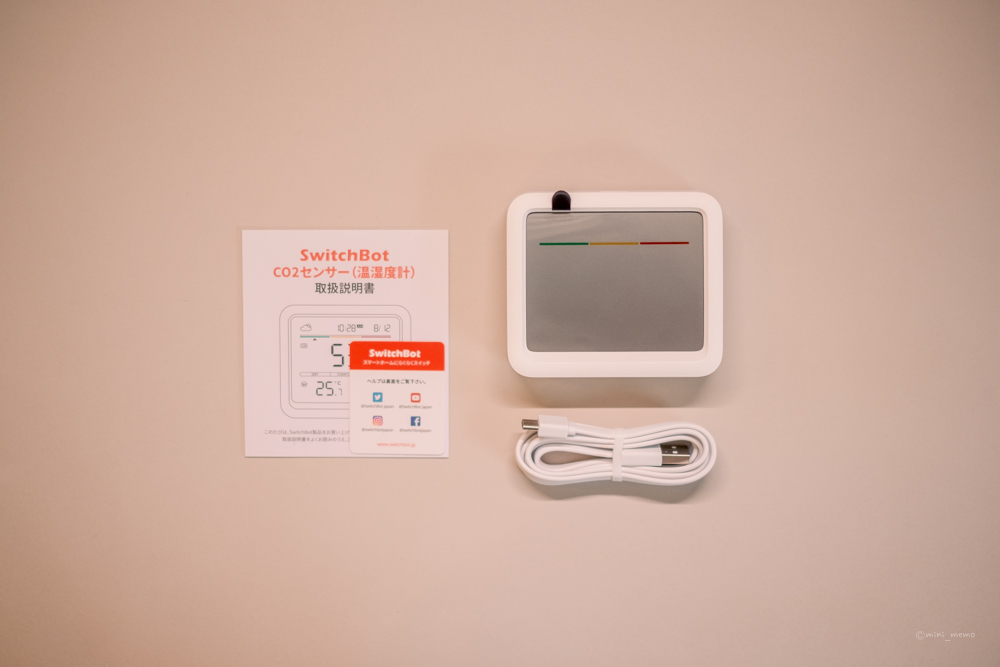

▼パッケージ内容

デザイン・外観

本体はこれまでの”温湿度計プラス”を踏襲したデザインでとてもシンプル。

そのまま大きくしたようなディスプレイは3.66インチと広く、多くの情報を得られるように設計されていました。

表示される主なパラメーターは以下の通り。

- CO2濃度

- 温度

- 湿度

- 快適度

- 天気予報※

- 時間

- 日付

CO2センサーという商品なのですが、CO2濃度意外にも温湿度や時間、天気まで表示できるのはすごい。これが1画面でまとめて確認できちゃうもんだから商品としてはかなり魅力的に感じますよね。

画面サイズは3.66インチ。iPhone16Proは6.3インチですからディスプレイとしてはひと目で見やすく、扱いやすいサイズ感になっています。

上部には物理ボタンが備わっており、以下操作が可能です。

- 1回押す:サイレントモード

- 2回押す:ディスプレイ更新

- 長押し(2秒):ペアリングモード

また、両側面にある穴の内部にはCO2センサー・温湿度センサーが内蔵されています。センサー自体は信頼性の高いものが使用されているようで、精度の高いデータ提供が期待できそうです。

こちらは背面。

本製品は電池駆動式と有線駆動式の2通りが使用できます。もちろんワイヤレスで使える方がいいわけですが、電池駆動式には一つだけデメリットがあります。

- 電池駆動式:30分ごとにデータ更新(単3電池×2本 ※電池寿命約1年)

- 有線駆動式:1秒ごとにデータ更新

このように、データ更新が30分ごとと制限が付いてしまうわけ。やはりCO2センサーにはリアルタイムの数値を知りたい場合は優先接続で使用しなければいけません。

他メーカーのCO2センサーで電池駆動を選択できる商品なんかを見ると、電池寿命が1日も持たない、みたいな仕様になっていましたので、リアルタイム更新には電力を消費しちゃうんでしょうね。

有線での使用時には配線が気になるところですが、本製品にはスタンド部分に切り欠きが施されていますので、正面から見た時に配線がスッキリして見えるような工夫もありました。

ちなみに設置方法ですが、スタンドもしくは壁掛けに対応しています。これまでの温湿度計とは違って、残念ながらマグネットで貼り付けることはできなくなっていますのでご注意ください。

”CO2センサー”を使ってみて

ここからは、実際に本製品を使ってみて感じたこと、気づいたことについて書いていきますので良かったら参考にしてみてください。

初期設定

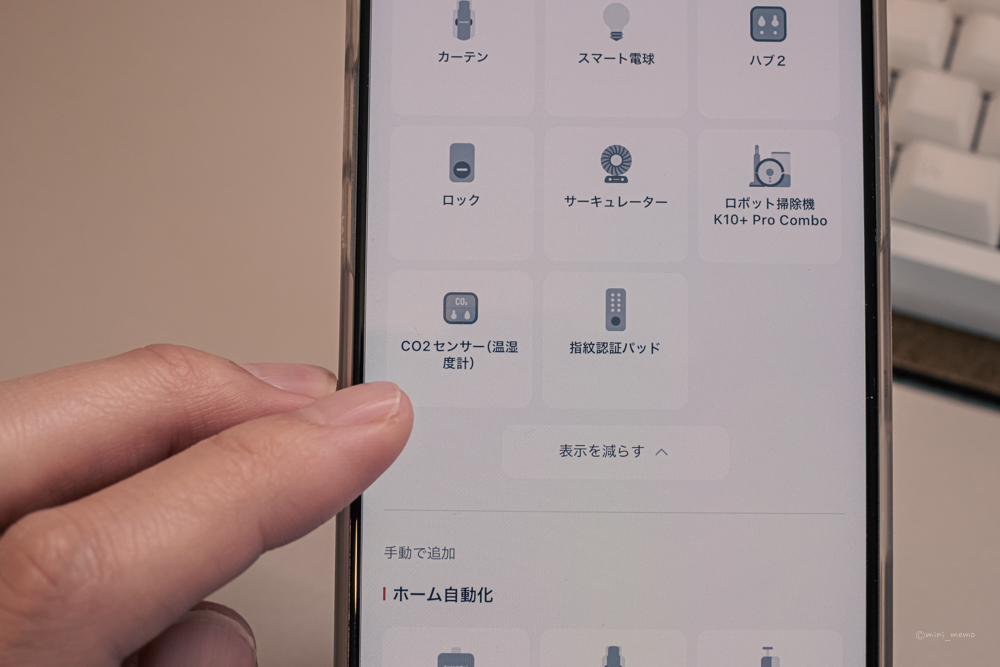

CO2センサーの細かい設定や有効的に活用するためにはアプリで行います。初めてSwitchBotの製品を購入した方の場合はインストールしてから初期設定を行いましょう。

アプリから「デバイスの追加」▶︎「CO2センサー(温湿度計)」を選択。画面の指示通りに進めばすぐに使えます。

誰でも簡単に登録ができる丁寧さ。

CO2濃度の視える化

CO2濃度は1,000ppmを超えると不活発性や眠気などの変化が現れはじめると言われています。

夏や冬など、窓を開けたくない季節には我が家はほとんど閉めっぱなし。在宅も多く、集中力が切れることもそこそこあるのですが、実際にCO2濃度を測ったこともなくて。

これが実は初めてのCO2センサーだったわけですが、現時点のCO2濃度が目に見えるっていうのはすごく分かりやすいと感じました。

ステータスバーを参考に、現在の状態をひと目で判断することができるので、換気の必要性が瞬時に分かるのはメリットだと思います。

作業時には集中してしまい、CO2センサーを確認しないだよね、って人にも安心して使ってもらえる機能としてアラート機能が備わっています。

デフォルトではオフになっていますので、設定から「アラート設定」で細かく設定しておきましょう。

我が家はありがたいことに換気性能が高い部屋ということもあって1,000ppmを超えることはほとんどありませんでしたが、800ppmを超えるところで換気を行うようにしたら作業への没入具合が向上してきたように感じています。

僕の場合、CO2濃度が上がりにくい環境に作業環境を設置することができているようでしたので、電池駆動(30分ごとに測定)でも特に問題があるようには感じませんでした。

もちろん人によってはどこに設置するのか、どこに作業環境があるのか、が異なりますので状況に応じて有線接続の方が良い場合もあると思います。

どちらにせよ、ユーザー判断で電池駆動・有線駆動といった電源方式を選択できる点はいいですよね。

情報量の多さがありがたい

他社にもCO2センサーがある中、SwitchBotのCO2センサーがオススメな理由だと思っているのがこの画面の一覧性。

CO2濃度や温湿度だけでなく、時間や日付、さらに天気予報まで一目で確認することができます。

目に付く場所に設置することができれば「今何時かな?」「あと〇〇分後に〇〇しなきゃ」とか「今日は何日だっけ?」「外の天気はどうかな?」などなんとなーく確認したいような項目が目線を動かすだけで見れちゃいます。

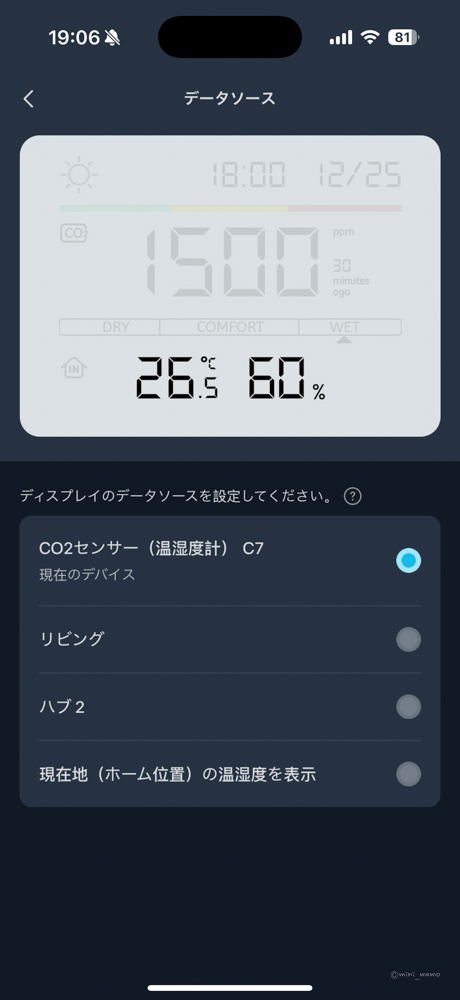

また、温湿度の項目は、CO2センサーを設置した場所の状況を表示することももちろんできるのですが、SwitchBotの他製品である、”ハブ2”や”温湿度計プラス”で計測した情報を表示させることができるのも大きな魅力だと思います。

他デバイスとの連携にはハブが必要です。SwitchBot製品の購入を検討されているのであれば、費用は嵩みますが、満足度が全然違いますのでハブの購入を全力でオススメします。

このおかげで、「作業場ではCO2濃度の情報だけでいいから、植物コーナーの温湿度の状況を把握したい」のように、SwitchBot製品だからこそできる機能もありますので、ありがたいと感じる方も結構多いのではないかなと思ってます。

スマートデバイスとの連携

SwitchBotといえばスマートホームデバイスメーカー。もちろん、この”CO2センサー”以外にも数多くのスマートデバイスを開発しており、それぞれのデバイスの作動などをトリガーに別デバイスを起動させる、など面白い使い方ができます。

もちろん”CO2センサー”も他デバイスを起動させる”トリガー役”になってくれます。

例えばこんな設定をしておけば、、、

- CO2濃度が800ppmを超えた場合▶︎サーキュレーターON

- CO2濃度が400ppmを下回った場合▶︎サーキュレーターOFF

こんなことが、何もせずに自動で動いてくれます。

指ロボットの”スイッチボット”でSwitchBot製のサーキュレーター以外の家電であっても起動することができますので、SwitchBot製品ではできることがかなり多いと思います。

そういった意味でも個人的にですが、スマート製品は同一メーカーで揃えるのをオススメしています。

この記事のまとめ

というわけで、SwitchBotの”CO2センサー”をレビューしてみました。

SwitchBot製品らしい外観で、表示項目が多いので一覧性が高く連携性も高いから多くの情報を一度に入手することができるアイテム。

有線なのか、電池駆動なのかでCO2濃度の更新頻度に違いはありますが、僕の環境では電池駆動で問題がなさそう。

マグネットで設置することができない点は微妙に不満だと感じますが、それよりも利便性が上回ってくれるので、長時間室内にいる方や、室内での作業が多い方はぜひ導入を検討してみてください。

きっと満足度高く働いてくれるはず…!

今回は以上です。それではまた。